Silvia e la sua famiglia hanno deciso di accogliere due persone provenienti dalla Somalia. Le abbiamo chiesto di raccontarci la sua storia, che parla di conoscenza, rispetto e soprattutto empatia tra due madri nate e vissute finora in due parti del mondo totalmente differenti.

Intervista pubblicata in Gen's - rivista di vita ecclesiale n*4/2016 "Ho cominciato a guardare la città con occhi diversi" di Silvia Cataldi

Ci puoi raccontare come è nata l’idea di accogliere in casa i rifugiati?

«Tutto nasce nel settembre del 2015. Siamo a cena davanti alla televisione e le nostre bambine di 6 e 7 anni vedono un’immagine che le lascia sconvolte: si tratta della drammatica foto del piccolo Aylan Kurdi, morto sulla spiaggia di Bodrum in Turchia.

É una foto che in quei giorni sta facendo il giro del media. Io e mio marito ci affrettiamo a cambiare canale, ma ormai è troppo tardi. Siamo assaliti dalle domande delle nostre bambine: “Che cosa è successo a quel piccolo?” “Perché faceva il bagno vestito?” “Ma è annegato?” E perché i suoi genitori non l’hanno salvato?”

Si tratta di domande troppo difficili a cui rispondere. Ci proviamo e per farle addormentare serenamente senza avere incubi, promettiamo loro che prima o poi accoglieremo in casa nostra uno di quei bambini che prova a scappare dalla guerra».

Poi come è andata?

«In realtà per alcuni mesi non abbiamo più pensato a quella promessa. Seguivamo i fatti e vedevamo fiduciosi che l’Europa finalmente, dopo quella foto, stava cambiando e stava cominciando a fare qualcosa per l’accoglienza dei migranti. Certo, il piano istituzionale è importante, ma forse anche noi potevamo rimboccarci le maniche per fare qualcosa di concreto.

Ad un incontro di ragazzi veniamo a sapere che alcune famiglie avevano accolto per l’estate dei minori rifugiati. Ecco allora l’idea per non lasciare la promessa inascoltata. Ci mettiamo in contatto con l’associazione e aspettiamo».

Con quale associazione vi siete messi in contatto? E come funziona il progetto?

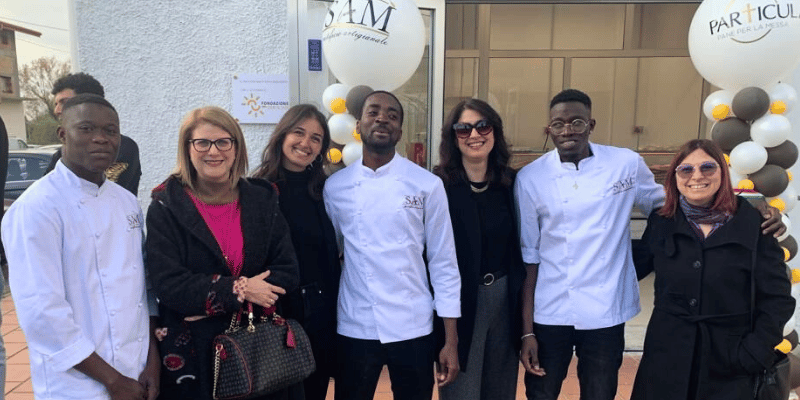

«Ci siamo messi in contatto con l’AMU, l’ONG del Movimento dei Focolari che si occupa di progetti di sviluppo. L’AMU, insieme alla ONLUS AFN e alla Cooperativa Fo.CO., promuove il progetto “Fare sistema oltre l’accoglienza” rivolto ai giovani e minori non accompagnati. L’idea di questo progetto è quella di proporre un modello alternativo a quello dei centri di accoglienza per favorire un’integrazione sociale ed economica dei ragazzi ed evitare il pericolo del loro reclutamento da parte delle organizzazioni criminali. Tra le varie iniziative, vi è la possibilità per le famiglie di accogliere per un periodo limitato di tempo un minore o un nucleo familiare. Ovviamente il tutto garantito da un tutore legale».

E’ stato complicato il processo?

«No, in realtà la prima fase non è stata complessa. Facciamo i primi colloqui, anche telefonici, e … Ci siamo!

Arriviamo a luglio e, all’improvviso, arriva una telefonata dallo stesso tutore legale: se siamo disponibili, possono venire a casa nostra una mamma e un bambino dalla Somalia. Il tempo di fare due telefonate e riorganizzare il calendario delle nostre vacanze e diciamo subito sì».

Quella promessa stava diventando realtà. Come vi siete sentiti?

«Eravamo curiosi ed emozionati. Siamo andati all’aeroporto tutti e quattro e appena, agli arrivi, è uscita una mamma con il velo con un bambino più alto di me, abbiamo subito capito: erano Nara e Mohammed (nomi di fantasia n.d.r.). Tutto l’imbarazzo è passato di colpo: ci abbracciamo e in quell’abbraccio vi era tutta l’attesa e il riconoscimento reciproco. Da lì è partita un’esperienza bellissima».

Cosa è stata la cosa più bella che vi siete portati dietro da quel periodo?

«Sono stati con noi 15 giorni, non moltissimo tempo. Ma sono stati giorni intensi in cui abbiamo fatto cose insieme che neanche noi avevamo mai fatto da soli. Abbiamo giocato a calcio, abbiamo cucinato i piatti tipici dei nostri paesi, abbiamo pregato insieme e abbiamo passato pomeriggi bellissimi in parchi e luna park. L’impressione forte è stata quella di essere una famiglia, un’unica famiglia. Abbiamo sentito le loro storie complicate e abbiamo sofferto con loro».

Che cosa vi ha colpito di più della loro storia?

«Intanto specialmente per me è stato difficile e doloroso mettermi nei panni di una madre, una madre di 5 figli, che è scappata da un gruppo militante islamico in Somalia. E’ stato tremendo sapere che Nara ha dovuto fare la scelta di portare con sé nel viaggio per l’Europa solo il figlio più piccolo Mohammed e lasciare in Africa (a sua madre) i 4 figli più grandi, oggi profughi in Etiopia. E’ stato penoso sentire come funziona il viaggio in Africa attraverso il deserto, pagato ogni miglia ad un intermediario diverso. E’ stato terribile ascoltare i racconti dell’anno di attesa in Libia, prima di riuscire a scappare: tutti i profughi prigionieri e affamati, le donne sotto la continua minaccia di essere malmenate e violentate. E poi è stato tremendo immaginare il lunghissimo viaggio in mare fino alla Sicilia con il rischio di annegare per il sovraffollamento su un piccolo gommone e con la paura di morire di freddo nel Mediterraneo. Dare un volto, ascoltare una voce e associare un pianto alle immagini e alle storie che seguiamo ogni giorno il televisione, questo è ciò che mi ha colpito di più. Capire che questo è ciò che vive sulla sua pelle uno di noi, una persona di famiglia, che può essere mia sorella o la mia amica del cuore, insieme a suo figlio».

Ma ci sono stati dei momenti difficili durante l’accoglienza?

«Certamente sì. Non tutto è stato come l’avevamo immaginato. Soprattutto nelle piccole cose. Abbiamo ad esempio scoperto che mangiare la pizza, se per noi è il massimo, a loro non piace affatto. Abbiamo scoperto che le bellezze architettoniche di Roma non sono per niente interessanti e risultano persino noiose per bambini e adulti africani. Abbiamo scoperto che gli immigrati spesso passano ore e ore al telefono, forse perché così ricostruiscono e mantengono un legame con la comunità, quella comunità che hanno lasciato in patria.

Poi c’è stato un episodio che mi ha colpito. Eravamo in un parco giochi per bambini che aveva la piscina. Era pieno agosto. Ci buttiamo tutti a fare il bagno, anche Nara si toglie il vestito che ha, rimane con i leggings, il velo e una maglia a maniche lunghe e si butta a trovare refrigerio in acqua. Dopo poco si avvicina il bagnino e ci intima di uscire perché, per ragioni igieniche, non si può fare il bagno vestiti. Così dice il regolamento. Temporeggio, controbatto e resisto. Arriva allora la sicurezza e ci obbliga a far uscire dalla piscina Nara: o indossa il bikini o non può fare il bagno. Io sono fuori di me. Non siamo in un paese civile, una regola semplice ha effetti discriminanti. Faccio chiamare il responsabile, ma tutti sono irremovibili: a costo di far uscire la notizia sul giornale non fanno eccezioni.

La polemica sul burkini non era ancora scoppiata in Francia, ma io comincio a riflettere su cosa significhi fare accoglienza nel nostro paese. Mi accorgo che sto cominciando a guardare la mia città occhi diversi».

Se doveste fare un bilancio di questa esperienza, cosa direste?

«Sicuramente consiglierei questa esperienza a tutti. Devo dire che anche solo il fatto di aver accolto Nara e Mohammed ha creato un cambiamento, un piccolo cambiamento di mentalità nelle persone che ci circondano e un grande cambiamento nella nostra famiglia.

Abbiamo gioito, giocato e sofferto insieme a Nara e Mohammed e ormai la loro storia è parte di noi. Dopo averli avuti con noi quest’estate, siamo andati a trovarli in Sicilia, nel centro di accoglienza che li ospita.

Oggi Nara e Mohammed sono stati riconosciuti rifugiati e avendo ottenuto tutti i documenti, sono partiti in Etiopia per rivedere i fratellini che avevano lasciato in Africa con la nonna. Non possiamo nascondere che siamo in apprensione per loro perché il cambiamento più grande che è avvenuto e che ormai loro fanno parte della nostra famiglia».